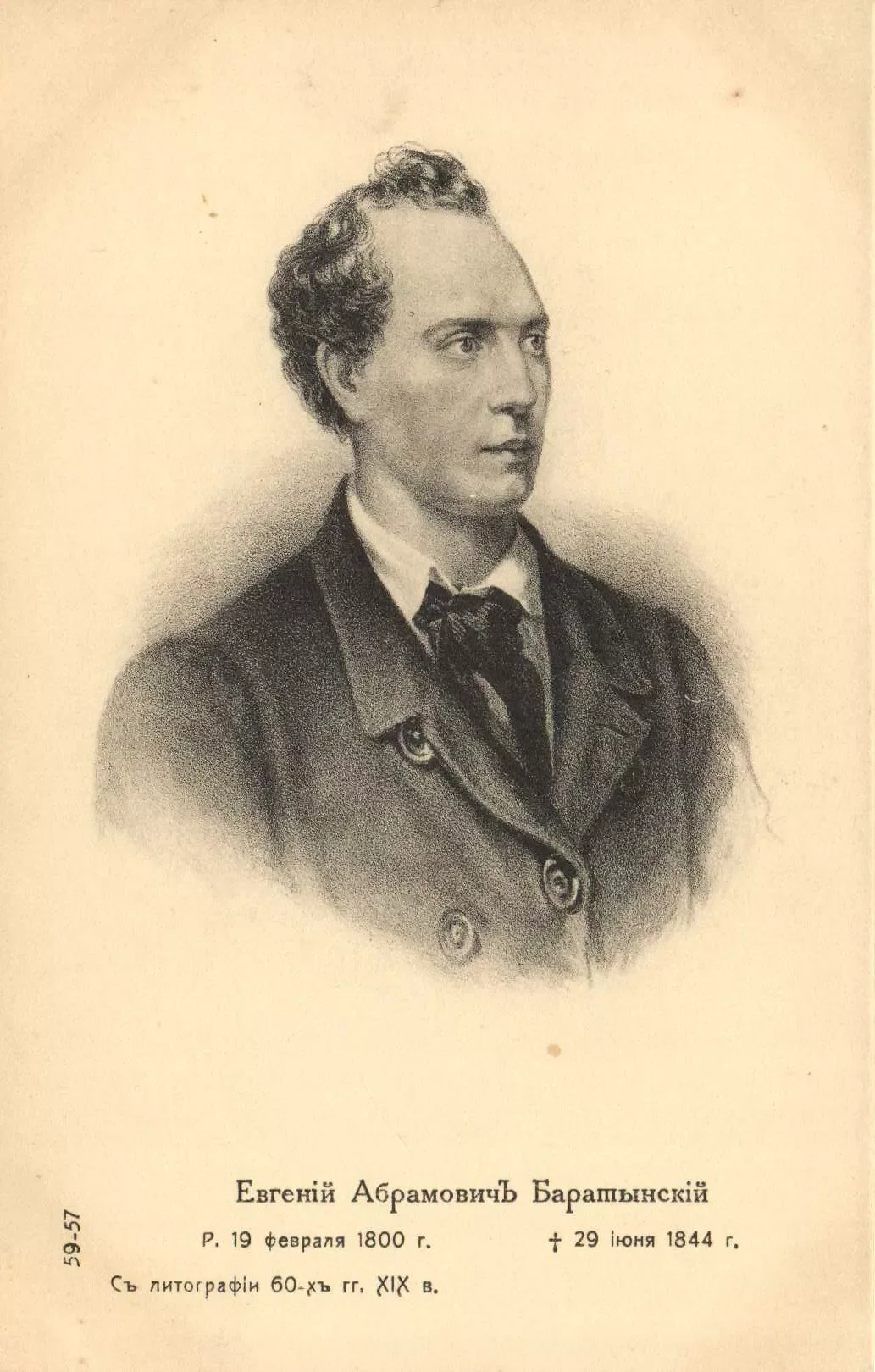

Евгений Абрамович Баратынский – выдающийся российский поэт, чье имя вошло в золотой фонд русской литературы 19 века. Он был современником таких великих мастеров, как Александр Пушкин, Василий Жуковский и Михаил Лермонтов. Баратынский стал известен благодаря своим глубоким и мелодичным произведениям, среди которых выделяются поэмы «Эда», а также стихотворения «Последний поэт», «Муза» и «Чудный град порой сольется». Его творчество оставило значительный след в литературном наследии России.

Детство и юность

Евгений Баратынский появился на свет зимой 1800 года в семье отставного генерал-лейтенанта Абрама Баратынского и его супруги Александры, происходившей из известного дворянского рода. Отец поэта служил в свите Павла I, а мать, получившая образование в Смольном институте благородных девиц, была известна своим умом и образованностью. Александра Баратынская (в девичестве Черепанова) также имела хорошую репутацию при императрице Марии Федоровне.

Семья Баратынских имела собственное имение в Вяжле, расположенном в Тамбовской губернии, куда они переехали после раздела имущества. Именно в этом живописном уголке, в окружении природы, прошло детство Евгения, который стал старшим из восьми детей в семье. Здесь, в родовой усадьбе, он начал проявлять свои литературные способности, написав в раннем возрасте элегию «Запустение», отражающую его детские воспоминания.

В доме Баратынских говорили преимущественно на французском языке, что способствовало раннему развитию Евгения. Он учился у гувернера, итальянца Джьячинто Боргезе, который оказал значительное влияние на его образование. В возрасте восьми лет Евгений начал изучать немецкий, а в двенадцать поступил в Пажеский корпус, где его семья на тот момент уже жила в Санкт-Петербурге.

К сожалению, в 1810 году семья пережила утрату: умер отец, и матери с детьми пришлось вернуться в родовое поместье. Евгений готовился к поступлению в университет, однако его письма к матери были полны грусти и депрессивных размышлений, поскольку он увлекался философией и мечтал о службе на флоте.

Однако стать военным ему не суждено. В 1814 году за плохую дисциплину его оставили на второй год в Пажеском корпусе. Вместо учебы юноша и его друзья предавались шалостям, создавая «Общество мстителей». Их проделки привели к исключению из корпуса и невозможности поступить в другое учебное заведение. Это событие стало поворотным моментом в жизни Баратынского, который вернулся в родное поместье и направил свои силы на литературу.

В то время как Евгений выбирал путь литератора, его брат Ираклий успешно завершил обучение в Пажеском корпусе и достиг высоких военных званий, став генералом-лейтенантом и губернатором Ярославля и Казани.

Литературная карьера

Начало литературной карьеры Баратынского связано с публикацией первых стихотворений в 1819 году. Его работы быстро завоевали признание среди современников, благодаря их лиризму и драматизму. Время, в которое жил поэт, было отмечено влиянием романтизма, и его произведения находили отклик в сердцах читателей.

Одним из первых, кто оценил талант Баратынского, был Антон Дельвиг, который взял его работы для личного прочтения. Поэзия Евгения привлекала внимание таких великих литераторов, как Николай Гнедич, Петр Плетнев, Василий Жуковский и даже сам Александр Пушкин.

Наибольшую известность Баратынскому принесла поэма «Эда», написанная в Финляндии, где он служил в чине унтер-офицера. Природа северных просторов вдохновляла поэта на создание множества стихов, а также на романтические переживания, связанные с графиней Аграфеной Закревской, супругой местного чиновника.

Несмотря на выдающийся поэтический дар, Баратынский страдал от безграмотности в русском языке. Он свободно владел немецким, итальянским и французским, однако грамматика русского языка была ему незнакома. Его произведения часто редактировал Дельвиг, который исправлял ошибки и добавлял необходимые знаки препинания. Даже свою фамилию поэт подписывал по-разному, что свидетельствовало о его неуверенности в языке.

Творчество Баратынского не всегда получало одобрение критиков. Некоторые декабристы упрекали его в излишнем влиянии классицизма и отсутствии гражданской позиции. Тем не менее, читатели оставались верными его таланту, а сам поэт в конце жизни начал редактировать свои ранние работы, убирая излишнюю лиричность и накатанность стиля.

Личная жизнь

Личная жизнь Баратынского сложилась довольно рано. Его избранницей стала Анастасия Энгельгардт, дочь генерал-майора. Женитьба на представительнице знатного рода укрепила его позиции в светском обществе. В приданное Анастасия принесла богатые имения, включая подмосковное поместье Мураново, где в дальнейшем обосновалась молодая семья. В настоящее время в этом имении функционирует музей имени Тютчева, а сам дом был построен по плану Баратынского.

Свадьба состоялась летом 1826 года, когда Евгению было около 26 лет, а его невесте – 22. Анастасия, хоть и не отличалась красотой, была известна своей умом и литературными интересами. В браке у Баратынского и его супруги родилось девять детей.

После женитьбы поэт стал меньше уделять времени литературе, сосредоточившись на семейных делах и обустройстве дома. В своих письмах он проявлял заботу о семье и любовь к детям, а его творчество в этот период стало отражать красоту природы.

Смерть

Последним сборником стихов Баратынского стала книга «Сумерки», которая подверглась жесткой критике, особенно со стороны Виссариона Белинского. Споры между ними продолжались до самой смерти поэта, и считается, что критика Белинского оказала значительное влияние на эмоциональное состояние Баратынского.

В 1843 году супруги Баратынские отправились в путешествие по Европе, останавливаясь в крупных городах Германии и проводя полгода в Париже. В следующем году они отплыли из Марселя в Неаполь. Во время путешествия поэт написал стихотворение «Пироскаф», в котором ощущалась готовность принять смерть.

К сожалению, во время пребывания в Неаполе у Анастасии случился припадок, что сильно повлияло на Евгения, у которого начались сильные головные боли. Всего через сутки он скончался. Официальной причиной его смерти стал разрыв сердца.

Только летом 1845 года тело Баратынского было перевезено в Санкт-Петербург, где его похоронили на Ново-Лазаревском кладбище. Его вклад в русскую поэзию продолжает жить и вдохновлять последующие поколения.

Евгений Баратынский остается одной из самых ярких фигур в истории русской литературы, его творчество продолжает вызывать интерес и восхищение, а его жизнь служит примером стремления к искусству и самовыражению.

Фото с Евгений Абрамович Баратынский

Нет комментариев

Оставить комментарий