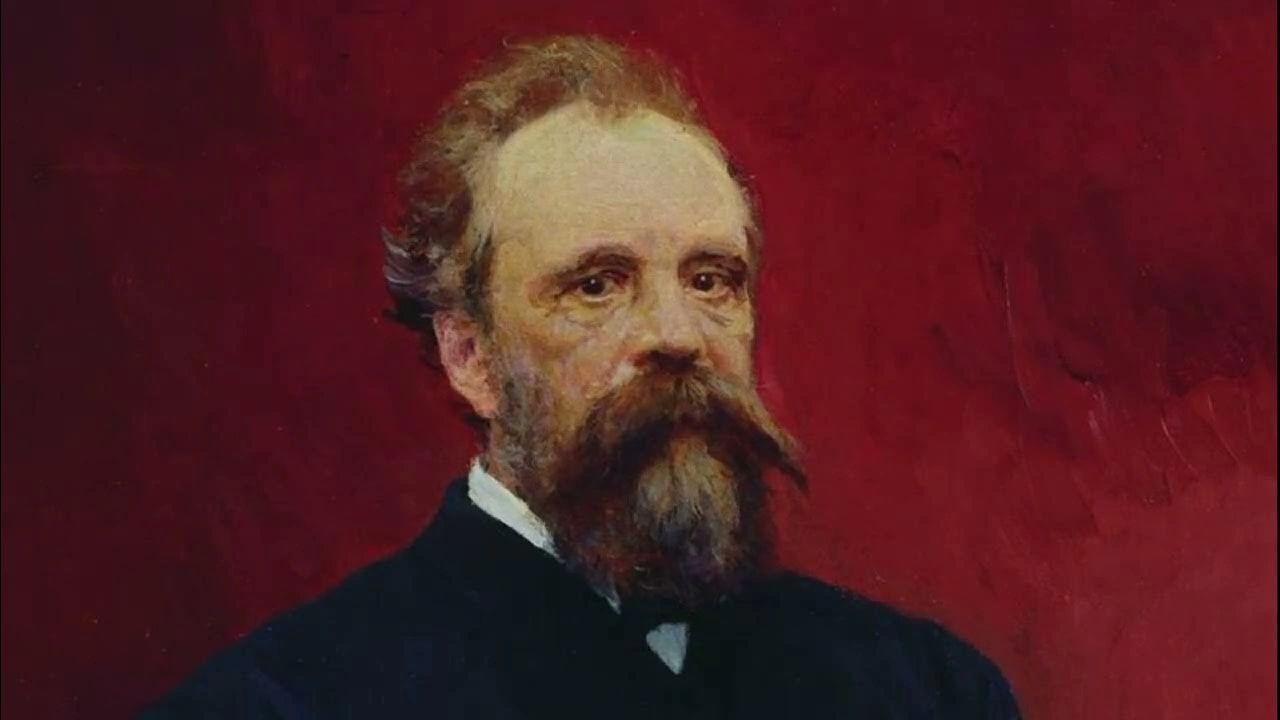

Сергей Михайлович Третьяков — выдающийся русский предприниматель, меценат, коллекционер и общественный деятель, а также действительный статский советник. Он родился в Москве и стал известным благодаря своему вкладу в культурное наследие России, особенно как один из основателей знаменитой Третьяковской галереи вместе со своим старшим братом Павлом Михайловичем.

Детство и семья

Сергей Михайлович появился на свет в Москве в семье Михаила Захаровича и Александры Даниловны Третьяковых. Его родители были известными предпринимателями, управлявшими несколькими лавками в Гостином дворе и владеющими фабриками по производству бумаги и красителей. Михаил Захарович активно участвовал в воспитании своих детей, прививая им трудолюбие и стремление к знаниям.

Сергей был вторым из двенадцати детей в семье Третьяковых. Образование детей обеспечивалось домашними учителями, и сам Михаил Захарович стремился быть вовлеченным в процесс обучения. Воспитание детей в многодетной семье было серьезным делом, и его подход подчеркивал важность создания надежной финансовой и социальной базы для будущих поколений.

Влияние трагедий на семью

В 1848 году семья столкнулась с ужасными потерями: скарлатина унесла жизни четырех детей, что оказало глубокое влияние на психическое состояние Михаила Третьякова. Эти трагические события оставили свой отпечаток на жизни всей семьи, и в этом же году он составил завещание, передав все свое состояние жене Александре Даниловне.

Несмотря на горе, Сергей и его брат активно помогали отцу в семейном бизнесе, выполняя разнообразные обязанности — от работы с клиентами до повседневных дел. Их крепкие отношения стали примером семейного единства и преданности общему делу, несмотря на различия в характерах.

Коллекционирование картин

Сергей Третьяков начал проявлять интерес к коллекционированию картин в 1870-х годах, когда его внимание сосредоточилось на русской живописи. Однако со временем он переключился на зарубежные работы, особенно немецких и французских мастеров. Это решение, как отмечал его брат Павел, было обусловлено желанием Сергея избежать конкуренции с ним, который активно собирал русские произведения искусства.

Коллекция Сергея отличалась высоким качеством и тщательным отбором произведений. Он уделял особое внимание «барбизонской школе» и академической живописи. В его собрании находилась работа Ивана Крамского «Лунная ночь», для которой позировала его вторая жена, Елена Андреевна.

Сергей не только покупал картины, но и активно содействовал брату в формировании его галереи, информируя его о новых художниках и актуальных художественных тенденциях. Он убедил композитора Антона Рубинштейна согласиться позировать Илье Репину и рекомендовал не приобретать картину Андрея Матвеева «Куликовская битва», считая её неподходящей для коллекции.

Методы, которыми Сергей собирал, продавал и обменивал картины, были менее формализованными и не требовали строгого соблюдения традиций коллекционеров. Он часто расставался с произведениями, а затем возвращал их обратно в свою коллекцию. Такой подход, как отмечает искусствовед Ирина Ненарокомова, был чужд его брату, который всегда придерживался серьезного подхода к коллекционированию. Тем не менее, коллекция Сергея стала одной из самых значительных среди частных собраний в России, включая работы таких мастеров, как Жан-Франсуа Милле, Теодор Руссо, Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи.

Общественная деятельность

Сергей Третьяков не ограничивался только бизнесом, но и проявил себя как активный общественный деятель. С начала 1860-х годов он занимал высокие должности в Москве, включая гласного Московской городской думы и старшину московского купечества. Третьяков активно участвовал в решении социальных и городских вопросов, организуя сбор средств для военных во время русско-турецкой войны, а также поддерживая развитие образования и инфраструктуры города.

Одним из его значительных достижений стало увеличение городского бюджета на образование и инициатива по расширению территорий Москвы, включая создание новых бульваров и скверов. Совместно с братом он вложил средства в создание Арнольдо-Третьяковского училища для глухонемых детей, где обучение включало как общие дисциплины, так и профессиональную подготовку. С 1880 года в Москве начали работать родильные приюты, обеспечивающие акушерскую помощь.

Однако не все начинания Сергея были успешными. В 1881 году возник скандал из-за незаконной вырубки деревьев в Сокольничьей роще, что привело к отставке городской управы. Вскоре после этого Третьяков сам подал в отставку, завершив свой активный период участия в городской политике.

Личная жизнь

В 1851 году Третьяковы переехали в новый двухэтажный дом в Замоскворечье. Первый этаж был отдан Сергею, его брату Павлу и сестре Елизавете, а второй занимала их мать Александра Даниловна с младшими детьми. В этом доме они продолжали совместную жизнь и занятия бизнесом. Вскоре после переезда, получив от матери право на управление, Сергей и Павел вместе с зятем основали торговую фирму «Магазин полотняных, бумажных, шерстяных товаров, русских и заграничных Торгового дома П. и С. братьев Третьяковых и В. Коншина». Сергей отвечал за зарубежные торговые связи, Павел вел бухгалтерию, а Владимир Коншин работал непосредственно в магазине. Дела шли успешно, и в 1866 году было открыто новое производство в Костроме — прядильная и ткацкая мануфактура.

В 1856 году Сергей Михайлович женился на шестнадцатилетней Елизавете Сергеевне Мазуриной, представительнице семьи владельцев мануфактуры. Свадебный бал был запоминающимся, и молодожены выглядели неотразимо. Однако семейная жизнь не продлилась долго: в 1860 году Елизавета погибла во время родов, оставив Сергея с сыном Николаем, который вскоре также скончался, как и новорожденная дочь.

Вторая жена и личная жизнь

Второй женой Сергея Михайловича стала Елена Андреевна Матвеева, дочь дворянина, происходившего из купеческой среды. Она отличалась оригинальной красотой и элегантностью, что подчеркивали её наряды, привезенные из Парижа. Елена была светской дамой, предпочитавшей проводить время за границей, где лечила астму. Она с удовольствием посещала Петергоф, устраивая званые вечера, где звучал цыганский хор и проходили фейерверки. В 1881 году, находясь в Париже, она пережила смерть Николая Григорьевича Рубинштейна, в которого была влюблена.

Брак с Сергеем остался бездетным. После его смерти Елена Третьякова продолжала жить в Санкт-Петербурге. В 1911 году она передала Николаю II ценное собрание материалов по истории русских войн, которое стало основой для коллекции музея «Государева Ратная палата» в Царском Селе.

Смерть и наследие

Сергей Михайлович Третьяков скончался в 1892 году во время поездки в Петербург. Его смерть стала неожиданностью для брата Павла Михайловича, который через год обратился к художнику Илье Репину с просьбой создать портрет Сергея по фотографии. В завещании Сергей указал, что оставляет в дар городу свою коллекцию картин, капитал и часть дома на Лаврушинском переулке. Стоимость коллекции, по описи, превышала 500 000 рублей и включала более ста произведений искусства. Третьяков просил брата Павла присоединить картины к его коллекции, чтобы они продолжали служить её художественным целям.

Вскоре после смерти Сергея, Павел Михайлович решил исполнить его волю. В августе 1892 года он направил заявление в городскую думу, предлагая передать коллекцию городу вместе с особняком в Лаврушинском переулке. В сентябре того же года Московская городская дума приняла дар и выразила благодарность Павлу Михайловичу. Таким образом, собрание Третьяковых стало основой для создания Московской городской галереи, открытой в 1893 году и названной «Московская городская галерея имени братьев Павла и Сергея Третьяковых».

В 1948 году прах братьев Третьяковых был перезахоронен на Новодевичьем кладбище, где они нашли свой последний покой. Их память продолжает жить в музее, названном в их честь, который остается важной культурной ценностью для Москвы и всей России.

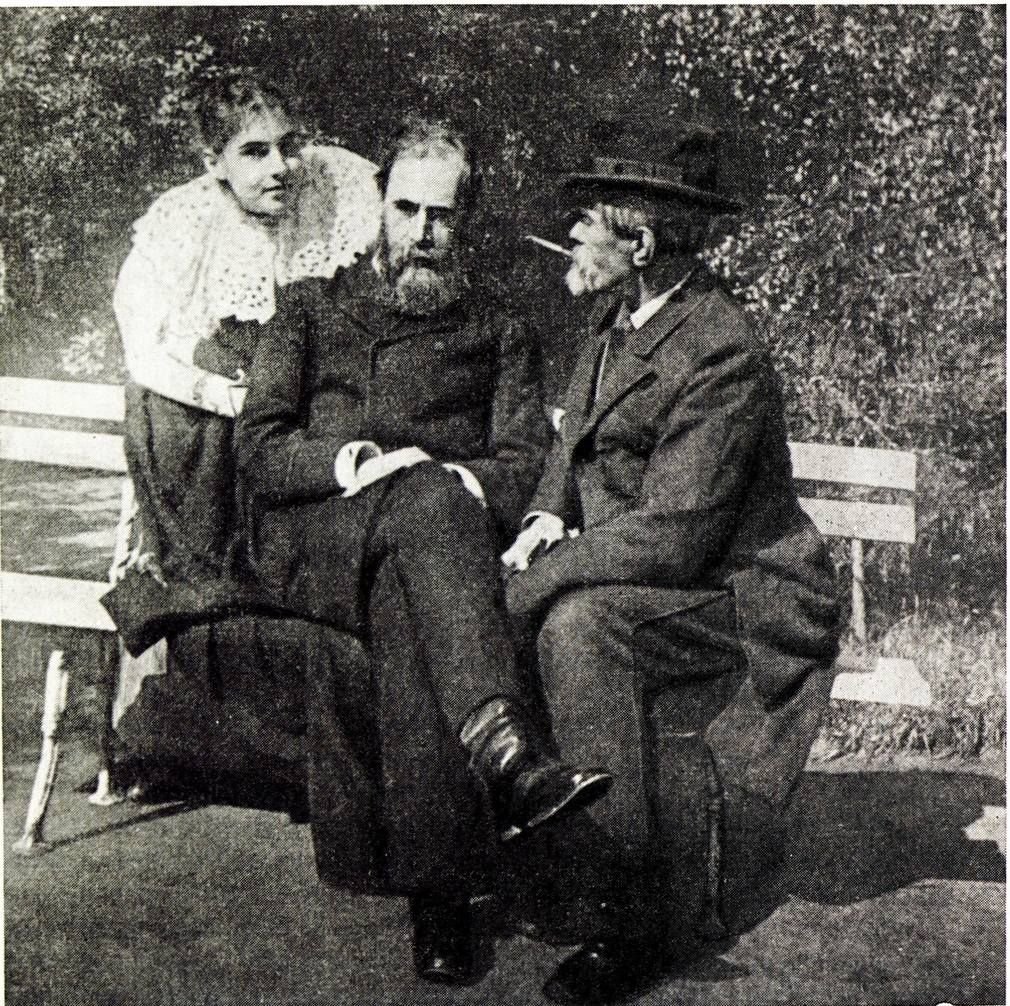

Фото с Сергей Михайлович Третьяков

Нет комментариев

Оставить комментарий